流淌的历史(二)

——因河而兴

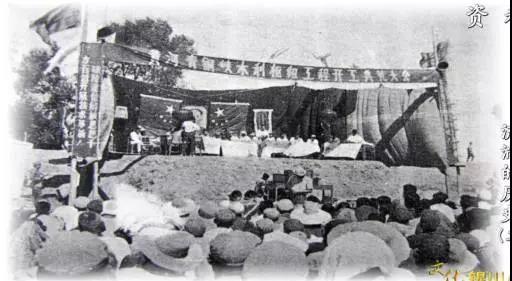

1960年2月24号,一场大风让西北黄土高原的初春乍暖还寒。但是在宁夏,抑制不住喜悦的人们纷纷走上街头为一个好消息而奔走相告、纵情欢呼。这天下午3:20,历时一年半时间的黄河青铜峡水利枢纽截流工程成功合龙。

当年24岁的《宁夏日报》摄影记者朱康洛,见证了这一重大的历史时刻。虽然已经过去了57年,但是今天想来依然记忆犹新。

这天,在青铜峡水利枢纽工程现场,庆祝活动一直持续到了晚上。采访结束,朱康洛连夜赶回银川开始冲印照片组织稿件。第二天,《宁夏日报》头版通版刊发了这一喜讯。

尽管何时才能正式投入使用还依然是未知数,但是青铜峡水利枢纽工程建成后将重塑“塞上江南”的这一美好愿景,让刚刚成立一年多的自治区和处在“三年自然灾害”中正在为填饱肚子而“战天斗地”的人们来说,那种发自内心的喜悦与激动是可想而知的。

青铜峡黄河大峡谷,黄河上游最后一处峡谷。早在两千多年前,智慧的先民就开发利用黄河水利资源灌溉农田,今天依然横亘在宁夏平原流淌不息的14条古渠成就了“天下黄河富宁夏”的传奇。而在新中国成立前漫长的岁月里,由于年久失修洪水季节常常发生渠堤溃决,大片良田毁于一旦。新中国成立后,一批批造福于民的重点工程纷纷开工建设。

上个世纪五十年代初期,按照毛主席“要把黄河的事情办好”的重要指示,党中央、国务院完成了黄河治理规划,专门设立了黄河水利委员会。1954年出台的《黄河流域规划技术经济报告》中,将黄河流域规划出46个梯级水利水电工程,青铜峡工程就被列入黄河梯级开发的第一期大型水利工程,成为新中国第一个五年计划的重点建设项目。

1955年11月到1957年,青铜峡坝址选线查勘组和地质勘探队经过将近三年的勘测,最终选定青铜峡拦河大坝施工坝线。1958年7月, 400多名工人组成的青铜峡水利工程局建设队伍,带着工程设备浩浩荡荡地向青铜峡出发。那时包兰铁路宁夏段刚通车,队伍从大坝火车站下车,步行几十公里终于到达青铜峡水利工程指挥部。

1958年8月26号,这也许是青铜峡黄河峡谷有史以来最热闹的一天,从全国各地陆续到来的5000多名水电专家、技术职工组成的建设大军,在青铜峡安营扎寨,黄河流域第二座水利枢纽工程---青铜峡水利枢纽工程正式开工。与此同时,从宁夏12个县先后抽调18000多名各族群众骑着毛驴、骆驼,划着木船、羊皮筏子,从四面八方赶来投入到这项多少年来他们梦寐以求的工程当中。

在今天青铜峡镇,青铜峡拦河大坝下游1.3公里处,一座铁桥横卧在波光粼粼的黄河之上,这是宁夏第一座黄河大桥。当时,建造一座大型水利枢纽工程,所需的钢材物资,传统的皮筏、木船等渡河工具根本无法完成,只能修建一座桥梁为青铜峡水利枢纽工程及黄河两岸运输物资。青铜峡黄河铁桥作为我区黄河流域第一座黄河大桥应运而生。这座长292.3米,桥面宽4.5米的铁桥承担了工程建设初期的繁重而又庞大的运输任务。如今,随着距离铁桥下游几公里的青铜峡黄河公路大桥建成通车,青铜峡铁桥逐渐退出了历史舞台,静静的矗立于此,见证着那段激情燃烧的岁月。

矗立在我们眼前的这个“大家伙”重达64.7吨,是青铜峡水利枢纽工程第一座发电机组转轮,也是新中国自主研发的发电机组转轮,由哈尔滨电机厂为青铜峡水利枢纽电站量身打造而成。建设者们亲切地称它是“争气牌”机组,工人们说:“争气牌”机组提前造了出来,我们要提前把它安装好。当时,200吨门式起重机还没有办法运到工地,安装工人就把几十吨、成百吨的机组部件“化整为零”,一件件吊装。水轮机转轮重达60多吨,不能拆吊,他们就巧妙地用两台10吨吊来合吊。就这样,他们只用半年多的时间,夜以继日克服重重困难,终于在1967年12月26日实现了第一台水轮发电机组投产发电的目标。

经历了三年自然灾害、大跃进、文化大革命,遭遇种种常人难以想象的困难却依然实现了2500多项技术革新,青铜峡水利枢纽工程的建成结束了宁夏平原两千多年无坝引水灌溉的历史,使宁夏引黄灌区灌溉面积扩大了500多万亩,成为全国稳产、高产的商品粮基地。青铜峡水利枢纽电站发电后,为迅速发展起来的冶金、煤炭、机床、化肥、农机、纺织、电子等现代工业提供了充足的电力。贺兰山的百里矿区像被打开的“宝库”一样,短短的几年之间,就有十多个现代化矿井建成投产,成为我国西北地区一个新兴的煤炭基地。

青铜峡水利枢纽工程见证着宁夏宁夏水利的沧桑岁月,也承载着几代建设者建设美好家园的夙愿与梦想。镌刻着中国建设者自力更生、艰苦创业的不朽业绩。半个多世纪过去了,当年青铜峡水利枢纽工程的建设者们,有的已经离世,健在的也都进入了暮年,但是他们为宁夏农业和经济发展做出的历史性贡献,将永远被世人铭记。它不仅是中国近现代水利史上的一座丰碑,也是中华民族一座自强不息的精神丰碑。

|